论语十二章复习课件

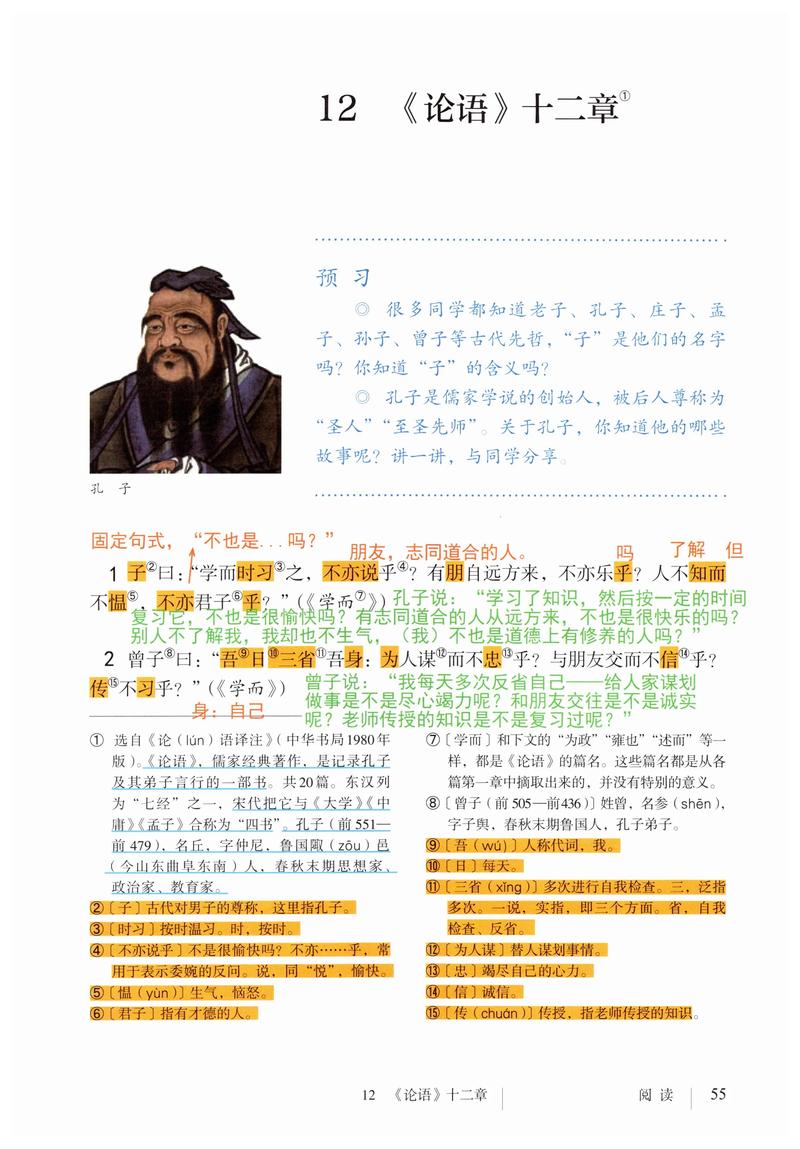

〖Ⅰ〗、《论语》十二章《论语》《论语》是儒家的经典著作之一,由孔子的弟子及再传弟子编撰而成。它以语录体为主,记录了孔子及其弟子言行。《论语》与《大学》《中庸》《孟子》并称“四书”。共二十篇。

论语十二章原文及翻译赏析

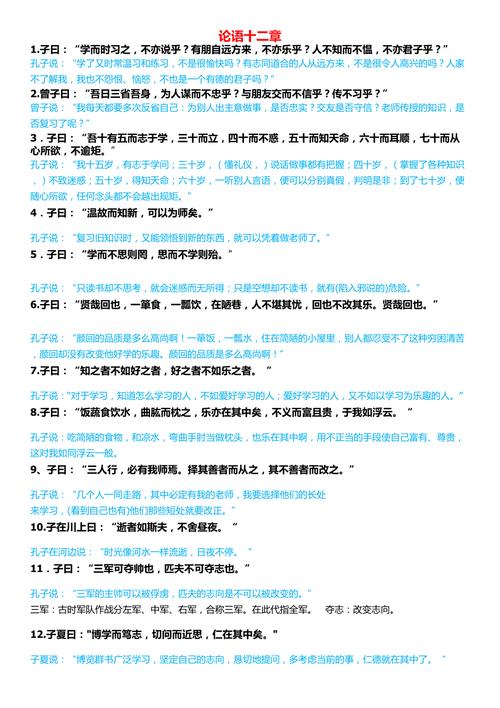

十孔子说:“军队可以改变主帅,(但哪怕是)一个平民百姓,(也)不可以改变志气。”十子夏说:“广泛地学习,坚定(自己的)志向,恳切地发问求教,多思考当前的事情,仁德就在其中了。”《论语十二章》注释 一 子:古代对男子的尊称,这里指孔子。时习:按时温习。时,按时。

孔子说:“君子懂得大义,小人只懂得小利。”孔子说:“看见有才能的人(德才兼备的人)就向他学习,希望能向他看齐;看见不贤的人,就反省自己有没有和他一样的缺点,有要改正。”孔子说:“质朴胜过了文饰就会粗野,文饰胜过了质朴就会虚浮,质朴和文饰比例恰当,然后才可以成为君子。

子曰:“人而不仁,如礼何?人而不仁,如乐何?”孔子说:“做人如果没有仁爱之心,对礼节能怎么样呢?做人如果没有仁爱之心,对音乐又能怎么样呢?”子曰:“朝闻道,夕死可矣。”孔子说:“早晨能够了解到真理,即使当晚死去,也没有遗憾。”子曰:“君子喻于义,小人喻于利。

《论语十二章》原文及翻译如下: 子曰:“君子食无求饱,居无求安,敏于事而慎于言,就有道而正焉。可谓好学也已。”【翻译】孔子说:“君子,饮食不求饱足,居住不要求舒适,对工作勤劳敏捷,说话却小心谨慎,到有道的人那里去匡正自己,这样可以说是好学了。

论语十二章原文和翻译如下:原文:颜渊问仁。子曰:“克己复礼为仁。一日克己复礼,天下归仁焉。为仁由己,而由人乎哉?”颜渊曰:“请问其目。”子曰:”非礼勿视,非视勿听,非礼勿言,非礼勿动。”颜渊曰:“回虽不敏,请事斯语矣”。

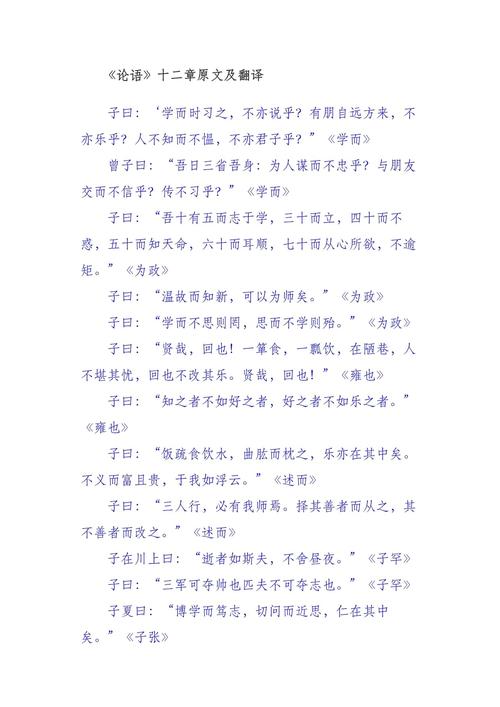

高中语文《论语十二章》原文及翻译 原文: 子曰:“学而时习之,不亦说乎。有朋自远方来,不亦乐乎。”翻译:孔子说:“学习后及时复习,不觉得愉快吗?有志同道合的人从远方来,不也快乐吗?”解释:第一句强调了学习的过程和及时复习的重要性。

论语十二章说说孔子是怎样子引导人们学习的?

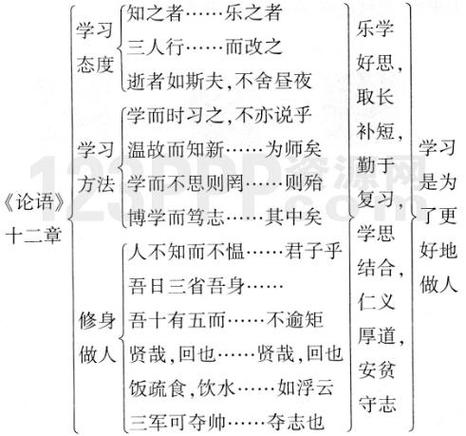

孔子在《论语》中提出了诸多关于学习态度的主张。例如,“敏而好学,不耻下问”,鼓励人们勤奋求知,不以向地位或知识不如自己的人求教为耻。此外,“学而不厌”,强调学习不应有止境,要持续不断地追求知识。

学习的方法和态度:在《论语》十二章中,孔子强调了学习的方法和态度。他指出,学习首先要勤奋,不怕困难,不畏艰辛,勇于探索,不断进取。同时,学习也要有恒心,持之以恒,不断积累,才能取得好的成果。此外,学习还应该注重独立思考和创新能力,不仅要掌握知识,还要善于运用知识,做到融会贯通。

学习方法:孔子强调了“学而时习之”的重要性,意味着学习后要不断温习,以达到快乐和满足。他亦鼓励人们在远方的朋友来访时感到喜悦。同时,孔子教导人们在面对他人不了解自己的情况时,要保持君子的风范而不生气。

孔子还强调了“知之为知之,不知为不知,是知也”。这句话告诫人们在学习过程中要保持诚实,对自己所知道和不知道的知识都要明确区分。只有这样,才能在追求知识的道路上不断进步,避免盲目自信和无知。修身做人方面,孔子提出了“三人行,必有我师也,择其善者而从之,其不善者而改之”的理念。

论语十二章文言文常识

〖Ⅰ〗、学而时习之。“时”:古义:按一定的时间;今义:时间。“习”:古义:复习;今义:学习。 吾日三省吾身。“日”:古义:每天;今义:一日。“三”:古义:泛指多数,虚数;今义:数词,三。与朋友交而不信乎。“信”:古义:真诚,诚实;今义:相信。温故而知新。

〖Ⅱ〗、第一,《论语》强调了道德和伦理的重要性。其中,孔子认为“仁”是道德的核心,是人与人之间相互尊重、关爱和帮助的基础。在《论语》中,孔子多次提到“己所不欲,勿施于人”,强调了人与人之间要相互尊重、理解和包容。此外,《论语》还强调了“礼”的重要性,认为礼是维护社会秩序和人际关系的基石。

〖Ⅲ〗、孔子说这番话的意思是,言行要谨慎,不要夸大自己的知识和本领。用现代的表述方式,就是要有谦虚的学习态度。子曰:“见贤思齐焉,见不贤而内自省也。”子曰:“三人行,必有我师焉;择其善者而从之,其不善者而改之。”这两章内容相同,故予合并。

〖Ⅳ〗、遇不明事能恳切地向别人提问并多考虑当前的事,仁德就在其中了。”译文:孔子站在河边叹道:“消逝的时光像河水一样啊,日夜不停地流去。”子曰:“朝闻道,夕死可矣。”(《里仁》)13子贡问君子。子曰:“先行其言,而后从之。”(论语十二章原文及翻译注释)。

〖Ⅴ〗、【条目1】子曰:“君子喻于义,小人喻于利。”(《论语·里仁》)【条目2】孔子说:“君子明白大义,小人只知道小利。”【条目3】“君子喻于义,小人喻于利”是孔子学说中对后世影响较大的一句话,被人们广泛传颂。这句话明确提出了义利问题。

论语十二章文言文对比阅读题类文

〖Ⅰ〗、选文与论语十二章比较内容有什么不同 前面的“子在川上曰:‘逝者如斯夫,不舍昼夜。 ’”;“子曰:‘三军可夺帅也,匹夫不可夺智也。’”,这两段内容《论语十二章》也有选取,后面的三段内容《论语十二章》就没有选取了。

〖Ⅱ〗、《论语十二章》【甲】①子日:“三人行,必有我师焉。择其善者而从之,其不善者而改之。”(《述而》)③子曰:“学而不思则罔,思而不学则殆。”(《为政》)【乙】②孔子日:“益者三友,损者三友。友直,友谅①,友多闻,益矣。友便辟②,友善柔③,友便佞④,损矣。

〖Ⅲ〗、富贵不能滛文言文原文整篇 战国孟子《富贵不能淫》的原文:景春曰:“公孙衍、张仪岂不诚大丈夫哉?一怒而诸侯惧,安居而天下熄。” 孟子曰:“是焉得为大丈夫乎?子未学礼乎?丈夫之冠也,父命之;女子之嫁也,母命之,往送之门,戒之曰:‘往之女家,必敬必戒,无违夫子!’以顺为正者,妾妇之道也。

〖Ⅳ〗、一个冬天,就熟读《孝经》和《论语》。 凡得学者/有亲也/一则愿其不孤/二则羡其得学/中心感伤故泣耳 cè shě qì 七年级下册诗文背诵和文言文阅读训练 七年级下册诗文背诵和文言文阅读训练用课文原句或根据课文内容填空 默写《山中杂诗》 ,。 , 。此诗的作者是 朝的 。

〖Ⅴ〗、从构成的方式看,对比有两种情形。反面对比;反物对比。

论语十二章的文言文现象

学而时习之。“时”:古义:按一定的时间;今义:时间。“习”:古义:复习;今义:学习。 吾日三省吾身。“日”:古义:每天;今义:一日。“三”:古义:泛指多数,虚数;今义:数词,三。与朋友交而不信乎。“信”:古义:真诚,诚实;今义:相信。温故而知新。

人不知( )而( )不愠。 (前者省略了宾主“我”,后者省略了主语“我”) 『2』可以( )为师矣。 (“以”后面省略代词“之”)『3』择其善者而从之,( )其不善者而改之。

查《论语》十二章中孔子看待义与利的文言文是哪句 【原文】 子曰:“君子喻于义,小人喻于利。”(《论语·里仁》) 【译文】 孔子说:“君子明白大义,小人只知道小利。” 【评析】 “君子喻于义,小人喻于利”是孔子学说中对后世影响较大的一句话,被人们传说。这就明确提出了义利问题。

译文孔子说“只学习不思考,就会迷惑只空想而不学习,就会有害”6子曰“ 贤哉,回也一箪食,一瓢饮,在陋巷,人不堪其忧,回也不改其乐贤哉,回也”译文孔子说“颜回的品质是多么高尚啊一箪。

【原文】子曰:“君子喻于义,小人喻于利。”(《论语·里仁》)【译文】孔子说:“君子明白大义,小人只知道小利。”【评析】“君子喻于义,小人喻于利”是孔子学说中对后世影响较大的一句话,被人们传说。这就明确提出了义利问题。

.子曰:“学而时习之,不亦说(yuè)乎?有朋自远方来,不亦乐乎?人不知而不愠(yùn),不亦君子乎?” [讲解]第一句讲的是学习的方法。“时”,这里是副词,相当于“以时”,可以解作“按一定的时间”或“及时”。“习”的本义是“鸟数飞”,引申为“实习”“演习”。

中庸几年级学

〖Ⅰ〗、四经五书的四经是四年级开学接触学习,真正学全是初一。四书指《大学》《中庸》《论语》《孟子》。五经指《诗经》《尚书》《礼记》《周易》《春秋》。《春秋》由于文字过于简略,通常分别与解释《春秋》的《左传》《公羊传》《谷梁传》合刊。四书之名始于宋朝,五经之名始于汉武帝。

〖Ⅱ〗、七年级四书五经,是四书(《大学》、《中庸》、《论语》、《孟子》)与五经(《诗经》、《尚书》、《礼记》、《周易》、《春秋》)的合称。在中华优秀传统文化中,四书五经占有非常重要的位置。现在七年级所用的语文教材是“部编版”语文教材。

〖Ⅲ〗、七年级上册12.《论语》十二章文学常识1.《论语》是儒家的经典著作之一,由孔子的弟子及再传弟子编写而成。

〖Ⅳ〗、七年级国学经典课程涵盖了广泛的内容,包括《论语》、《孟子》、《大学》、《中庸》、《礼记》、《春秋》、《诗经》、《楚辞》、《史记》以及《古诗三百首》等重要作品。这些经典文本为学生提供了丰富的学习资源,帮助他们深入了解中国古代文化。

文章到此结束,如果本次分享的论语十二章文学常识和论语十二章文学常识有哪些的问题解决了您的问题,那么我们由衷的感到高兴!

发表评论